Panneaux solaires thermiques : dédiés à chauffer votre eau !

Quand on parle d’énergie solaire, on imagine souvent des toits couverts de panneaux produisant de l’électricité. Pourtant, une autre technologie, tout aussi ingénieuse mais souvent méconnue, se cache derrière certains panneaux : le chauffage solaire de l’eau. Et pour cela, il ne s’agit pas de panneaux photovoltaïques, mais bien de panneaux solaires thermiques, des capteurs spécialement conçus pour chauffer l’eau sanitaire. Focus sur ces panneaux à usage très particulier, sur leur fonctionnement, leurs performances, leurs variantes techniques et leurs avantages dans la transition énergétique.

Qu’est-ce qu’un panneaux solaires thermiques ?

Contrairement au panneau photovoltaïque qui transforme la lumière du soleil en électricité via des cellules en silicium, le panneau solaire thermique capte uniquement la chaleur du soleil, et la transmet à un fluide qui va ensuite chauffer de l’eau. On ne parle donc pas d’électricité ici, mais d’un transfert thermique direct, pensé pour répondre à un usage bien précis : produire de l’eau chaude sanitaire (ECS).

Ces panneaux sont au cœur du chauffe-eau solaire individuel (CESI), une solution qui permet de couvrir entre 50 et 80 % des besoins annuels d’un foyer en eau chaude, selon les conditions climatiques et l’orientation du système.

Un fonctionnement basé sur la chaleur et non sur la lumière

Contrairement aux panneaux photovoltaïques qui convertissent la lumière du soleil en électricité, les panneaux solaires thermiques exploitent uniquement la chaleur du rayonnement solaire. Leur principe repose sur un phénomène physique bien connu : l’effet de serre. C’est cette capacité à piéger la chaleur qui leur permet de chauffer un fluide, sans jamais produire un seul kilowatt d’électricité.

Le principe : capter, transmettre, stocker, recommencer

Voyons plus en détail les étapes clés du fonctionnement d’un panneau solaire thermique :

1. Captation du rayonnement solaire à travers une surface vitrée

Le capteur thermique est recouvert d’un vitrage transparent en verre trempé ou en plastique résistant. Ce vitrage agit comme un piège à chaleur : il laisse passer les rayons solaires (principalement infrarouges), mais empêche la chaleur accumulée de s’échapper vers l’extérieur. C’est le même effet que dans une serre de jardin ou une voiture au soleil.

2. Absorption de la chaleur par une plaque noire

Juste en dessous du vitrage se trouve une plaque métallique noire, souvent en aluminium ou en cuivre, recouverte d’un revêtement sélectif. Ce revêtement spécial maximise l’absorption du rayonnement solaire tout en limitant la réémission thermique (les pertes). Résultat : la plaque monte rapidement en température, parfois à plus de 80 °C même par temps modérément ensoleillé.

3. Transfert thermique vers un fluide caloporteur

Fixé au dos de la plaque absorbante se trouve un réseau de tubes en cuivre ou en aluminium, appelé collecteur. À l’intérieur circule un fluide caloporteur : un mélange d’eau et d’antigel (glycol), capable de capter la chaleur de la plaque sans s’évaporer ni geler, même à des températures extrêmes.

Ce fluide s’échauffe au contact de la plaque, puis est poussé par une pompe de circulation (dans les systèmes actifs) ou circule naturellement par thermosiphon (dans les systèmes passifs).

4. Transmission de la chaleur à l’eau du ballon

Le fluide chaud parcourt un circuit fermé jusqu’à un échangeur thermique situé dans un ballon de stockage. Cet échangeur est souvent une serpentine (un tube spiralé en cuivre ou inox) plongée dans l’eau froide du ballon. Le fluide transmet alors sa chaleur à l’eau, sans jamais la toucher directement.

L’eau du ballon s’échauffe progressivement à mesure que le fluide caloporteur lui cède ses calories.

5. Retour du fluide vers le panneau pour un nouveau cycle

Une fois refroidi, le fluide retourne vers les capteurs pour être chauffé à nouveau par le soleil, dans une boucle continue et autonome. Ce circuit en boucle fermée évite toute évaporation, perte ou contamination, et garantit un fonctionnement durable.

Les différents types de panneaux solaires thermiques

Il existe plusieurs types de capteurs thermiques, chacun adapté à des usages ou des climats différents :

1. Le capteur plan vitré (le plus courant)

- Composé d’un caisson rigide, d’une plaque noire absorbante et d’un vitrage trempé.

- Bon rapport qualité/prix.

- Efficace dans la plupart des régions françaises.

- Durée de vie moyenne : 20 à 25 ans.

2. Le capteur à tubes sous vide

- Constitué de plusieurs tubes cylindriques sous vide d’air.

- Excellente isolation thermique : très performant en hiver ou dans les régions moins ensoleillées.

- Plus coûteux à l’achat mais meilleur rendement à basse température.

3. Le capteur non vitré (ou capteur souple)

- Simple tube noir en plastique, souvent utilisé pour chauffer l’eau des piscines.

- Faible coût, mais peu efficace en dehors de l’été ou du Sud de la France.

Chaque type de capteur a ses spécificités : un professionnel pourra recommander le modèle adapté selon les objectifs et la région.

Des performances qui varient selon le climat, l’inclinaison, l’orientation...

Plusieurs éléments influencent le rendement des capteurs thermiques :

- Orientation : idéale plein Sud, inclinaison entre 30° et 45° pour capter un maximum d’énergie solaire toute l’année.

- Climat local : dans le Sud, on atteint facilement 70 à 80 % de couverture annuelle ; dans le Nord, on est souvent autour de 50 à 60 %.

- Isolation du ballon de stockage : une bonne isolation évite les pertes de chaleur inutiles.

- Qualité de l’échangeur thermique : un bon échangeur assure un transfert rapide et efficace de la chaleur.

🧮 Exemple concret : pour une famille de 4 personnes, un chauffe-eau solaire nécessite en moyenne 4 à 6 m² de capteurs thermiques et un ballon de 200 à 300 litres. Un bon dimensionnement est essentiel pour éviter le surcoût ou le sous-rendement.

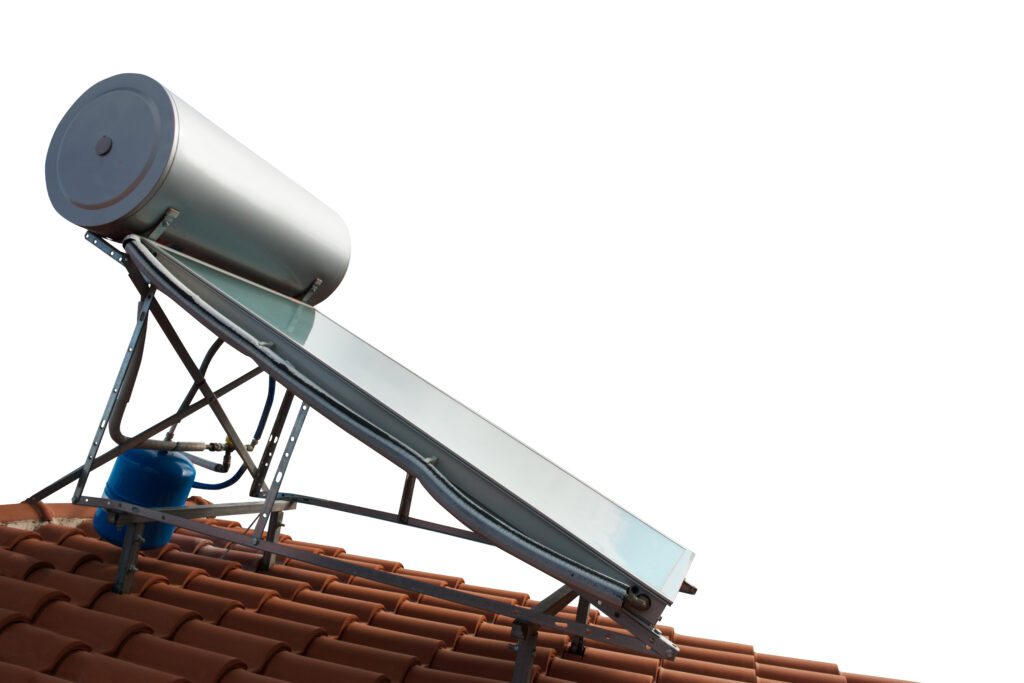

L’installation d’un CESI : les éléments qui le composent.

Un système de chauffe-eau solaire repose sur les éléments suivants :

- Les capteurs solaires thermiques (sur le toit ou au sol).

- Un circuit hydraulique contenant le fluide caloporteur.

- Un ballon de stockage (avec échangeur thermique).

- Un groupe de régulation (avec pompe, vases d’expansion, thermostats…).

- Un appoint de chauffage (chaudière, ballon électrique ou poêle mixte), indispensable en hiver ou par mauvais temps prolongé.

💬 Le système peut être autonome ou intégré à une installation de chauffage central. Lorsqu’il chauffe à la fois l’eau sanitaire et le circuit de chauffage, on parle alors de système solaire combiné (SSC).

Les atouts des panneaux solaires thermiques

Écologiques : fonctionnement sans émission, énergie renouvelable, bilan carbone excellent.

Économiques sur le long terme : réduction de 50 à 80 % de la facture d’eau chaude selon les régions.

Durée de vie longue : les capteurs durent 20 à 30 ans, avec un entretien minime (vérification tous les 3 à 5 ans).

Aides financières disponibles : MaPrimeRénov’, TVA réduite, aides régionales ou locales.

Valorisation du logement : améliore le DPE et attire les acheteurs en cas de revente.

Inconvénients à considérer des panneaux solaires thermiques

Coût d’installation : entre 4 000 et 7 000 €, selon la surface de capteurs et la complexité de l’installation.

Besoin d’un système d’appoint : les panneaux seuls ne suffisent pas toute l’année.

Nécessite une toiture adaptée : bonne exposition, surface suffisante et pas d’ombres portées.

Installation plus rentable dans le Sud : dans le Nord, le retour sur investissement est plus long.

Panneaux solaires thermiques : des panneaux solaires vraiment à part

Les panneaux solaires thermiques ne doivent pas être confondus avec les panneaux photovoltaïques. Leur rôle n’est pas de produire de l’électricité, mais de réchauffer l’eau grâce à la chaleur solaire. Leur conception, leur fonctionnement, leur efficacité et leur usage sont très spécifiques.

Si vous cherchez à verdir votre consommation sans changer radicalement vos habitudes, le chauffe-eau solaire avec ses capteurs thermiques dédiés est une excellente porte d’entrée dans la transition énergétique. Une solution éprouvée, durable, et qui permet de faire des économies sans sacrifier le confort.

Lire plus

MaPrimeRénov’ suspendue dès juillet 2025 : ce qu’il faut savoir

Le couperet est tombé : MaPrimeRénov’, principal dispositif d’aide à la rénovation énergétique des logements, sera suspendue à partir du

Peut-on recharger un poêle à granulés pendant qu’il fonctionne ?

Les poêles à granulés s’imposent comme une solution de chauffage moderne, économique et écologique. Ils séduisent de nombreux foyers pour